とまにちは、とまとま(@toma_moneykatsu)です。

私たちの体をつくるうえで欠かせない栄養素「たんぱく質」。

筋肉や臓器だけでなく、髪や肌、ホルモン、免疫細胞まで、あらゆる組織の材料になります。

しかし、現代人は忙しい生活や食習慣の変化により、意外と不足しがちです。

この記事では、たんぱく質の基本から種類、効率的な摂り方、注意点まで分かりやすく紹介します。

🍅このブログを書いている人🍅

- なまえ:とまとま

- 1990年生まれ 男

- 金融資産3500万超の投資家リーマン🙋♂️

- 東証プライム上場企業で勤務

- 仕事のストレスから難病発症➡️脱ストレスの為に自分のやりたいことを仕事にしたい➡️2022年副業開始🔥

- ポイ活×ダイエット×投資ブログで年5万円の収益

- 資産運用・ポイ活・ダイエット情報を発信中📝

- 投資と副業でサイドFIREを目指し日々努力中

\毎日情報発信中!!/

たんぱく質とは?

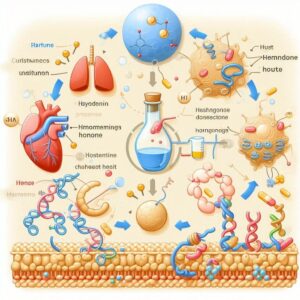

たんぱく質は、20種類のアミノ酸が多数つながってできた大きな分子で、人間の体の約20%を占める重要な成分です。

私たちの生命活動を支える“体の設計図の部品”ともいえる存在で、食事から摂取しないと体内で作れない必須アミノ酸も含まれます。

主な役割は以下の通り。

- 筋肉や臓器の構成

- 酵素やホルモンの材料

- 免疫機能の維持

筋肉や臓器の構成

筋肉、心臓、肝臓、皮膚、髪、爪など、体の大部分はたんぱく質からできています。

筋トレを行う人、病気やけがの回復期の人には特に重要です。

酵素やホルモンの材料

消化や代謝を助ける酵素、血糖値を調整するインスリン、成長を促す成長ホルモンなどもたんぱく質が原料です。

これらが正常に働くことで、体の中の化学反応や機能がスムーズに行われます。

免疫機能の維持

風邪や感染症から体を守る抗体(免疫たんぱく)もたんぱく質で作られます。

不足すると免疫力が下がり、病気にかかりやすくなったり、回復が遅くなったりします。

このように、たんぱく質は筋肉づくりだけでなく、代謝や免疫、防御機能まで幅広く支えているため、健康な体を保つためには欠かせない栄養素です。

たんぱく質の種類

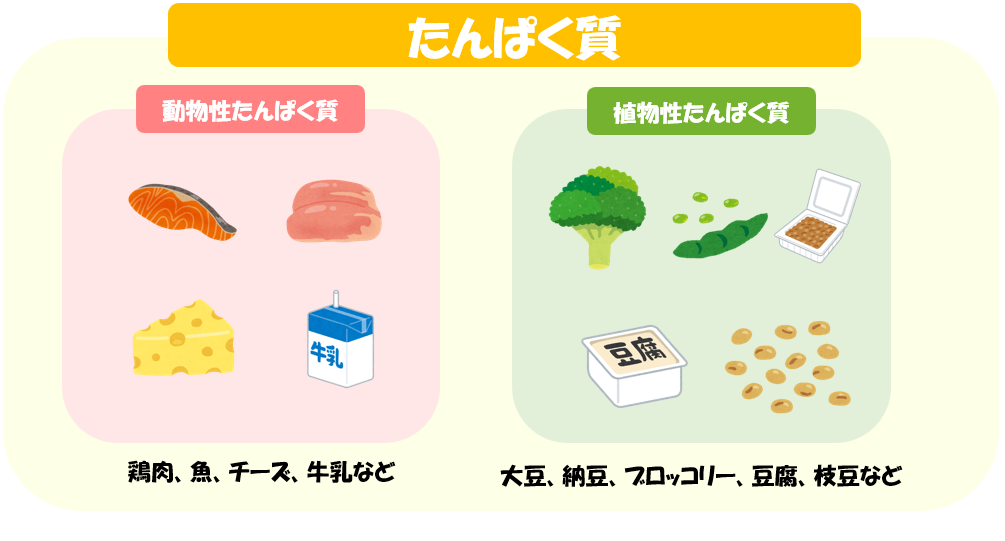

たんぱく質は大きく分けて動物性と植物性があります。

動物性たんぱく質は、肉、魚、卵、乳製品に多く含まれ、必須アミノ酸をバランス良く含むのが特徴です。

植物性たんぱく質は、大豆製品(豆腐・納豆・豆乳)、豆類、ナッツなどに含まれます。

脂質が少なくヘルシーで、食物繊維やミネラルも一緒に摂れます。

どちらのタンパク質も身体に良い影響を与えるので、バランスよく摂取することが大切になります。

どれくらい摂ればよいのか?

1日に必要な摂取量の目安は、体重1kgあたり約1.0〜1.5gになります。

体重60kgの人なら約60〜90gが理想になります。

また、植物性と動物性をそれぞれバランスよく摂取するよう意識しましょう。

理想は動物性:15%、植物性:85%とされています。

ちなみに、たんぱく質が不足すると、

- 筋力低下

- 免疫力の低下

- 肌荒れ

- 髪のパサつき

など、身体や健康、美容で悪影響が出る可能性があります。

なるべく、たんぱく質は不足しないように、積極的に摂取するようにしましょう。

効率的なたんぱく質の摂り方

たんぱく質を効率的に摂るための方法について、以下の3つを上げました。

順番にご紹介していきます。

- 3食バランスよく摂る

- 高たんぱく・低脂質の食材を選ぶ

- プロテインの活用

3食バランスよく摂る

たんぱく質は、体内で一度に大量に使われるのではなく、1日の中で少しずつ合成・分解を繰り返しています。

そのため、朝・昼・夜とバランスよく摂取することで、筋肉や臓器の修復・維持が効率的に行われます。

例えば、

- 朝:卵やヨーグルトなど、消化吸収が早い食品でスムーズにエネルギーと栄養を補給

- 昼:鶏むね肉や魚など、低脂質かつ高たんぱくな食材で活動エネルギーを支える

- 夜:豆腐や納豆など、胃腸にやさしく消化しやすい植物性たんぱく質で就寝中の回復を促す

さらに、食物繊維と一緒に摂ることで、腸内環境が整い、栄養吸収の効率も高まります。

野菜や海藻、きのこ類と組み合わせれば、ビタミン・ミネラルも同時に摂取でき、健康面での相乗効果が期待できます。

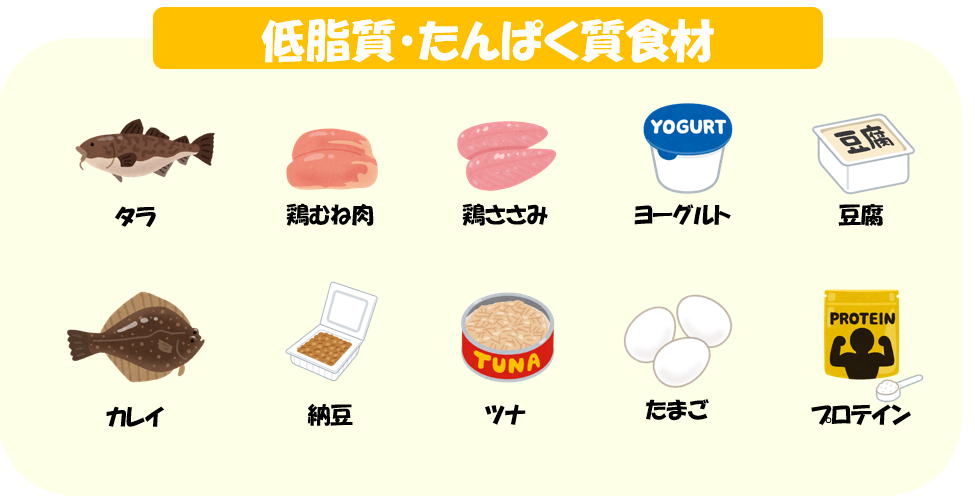

高たんぱく・低脂質の食材を選ぶ

たんぱく質を効率よく摂るためには、同時に摂取する脂質の量にも注意が必要です。

脂質は体にとって必要な栄養素ですが、過剰に摂るとカロリーオーバーや体脂肪の増加につながります。

特にダイエットや体づくりをしている人は、高たんぱく・低脂質の食材を選ぶことがポイントです。

おすすめの食材例としては、

鶏むね肉、ささみ、白身魚、ツナ缶(水煮)、高たんぱくヨーグルトなどがおすすめです。

プロテインの活用

たんぱく質は普段の食事だけでは摂取が難しいのが現実です。

そこでおすすめなのがプロテインパウダーやプロテインバーなどの栄養補助食品!

これらは手軽に取り入れることで、健康的な体づくりをサポートすることができます。

とまとま

とまとま朝食や間食に気軽に取り入れることができます。

ここからは筆者が実際に使用しているサプリメントについて、参考程度に紹介していきます。

プロテイン(ドリンク)

VITASはさまざまな味がありますが、私のおすすめはマンゴー

フルーツミックスジュースのような感覚で飲めるので、ご褒美感覚で飲むことができます。

そこそこ高い値段かもしれませんが、ポイントサイト経由で購入すれば、最大20%オフで買うこともできます。

ポイントサイト経由で購入する場合、以下の記事にて解説しておりますので、ぜひご覧ください。

プロテインバー

私のおすすめはストロベリー味

甘酸っぱくて食べ応えがあり、間食にちょうど良いボリューム感で、満足感が高いです。

コーヒーを飲みながらおやつ感覚で食べています。

たんぱく質摂取の注意点

たんぱく質は健康に欠かせませんが、摂りすぎると良くありません。

過剰摂取した場合、以下のような

- 腎臓・肝臓に負担をかける

- カロリー過多

- 腸内環境が悪くなる

- 体調を崩しやすくなる

腎臓に負担をかけたり、カロリー過多、腸内環境が悪くなり、便秘や下痢など体調を崩しやすくなる恐れがあります。

また、肉や魚ばかりに偏るとビタミン・食物繊維が不足するため、野菜や果物、穀物とバランス良く組み合わせましょう。

特にサプリやプロテインを利用する場合は、1日の総摂取量を把握して調整することが大切です。

カロリー計算するならアプリの利用がおすすめ

どんなダイエットを実践するときもそうなのですが、カロリー計算アプリの活用は必須と感じています。

というのも、自分が食べているものがどれくらいのカロリーで栄養バランスがどうなっているのかを把握する必要があります。

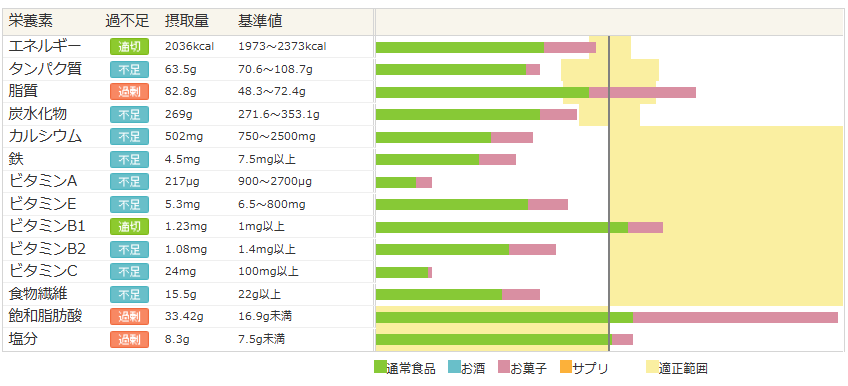

多くの人は、実際に食べている量や栄養の偏りを“感覚”で判断していますが、実は意外と偏っていることに気づきます。

たとえば、

今日はそんなに食べていないつもりだったのに、実は脂質がかなり多かった

意識して野菜をとっているけど、ビタミンやミネラルは不足していた

このようなことは、ダイエット中によくある“思い込みミス”です。

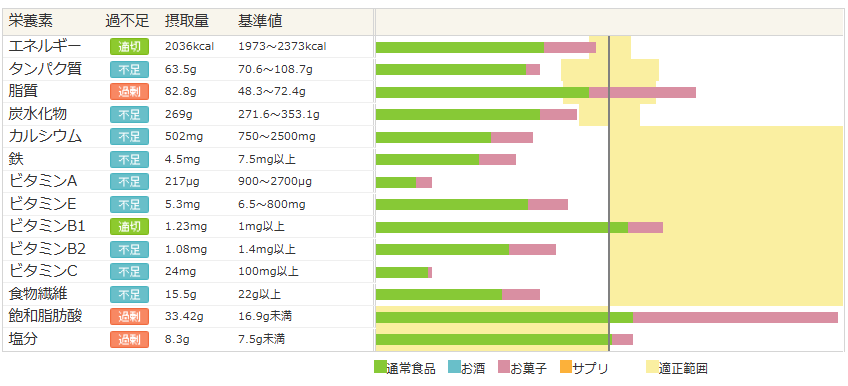

筆者も感覚で食生活改善をしてみましたが、当時の食生活をカロリー計算してみると、悲惨な状況であることがわかりました。。。。

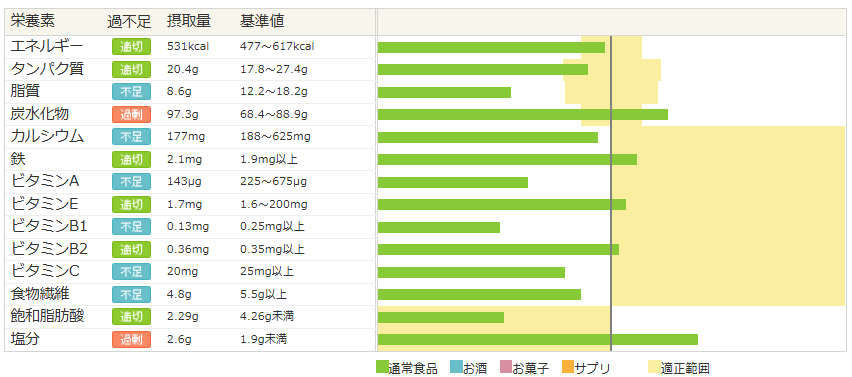

基準よりも多くの脂質や塩分を摂取し、タンパク質や炭水化物、食物繊維、ビタミンは足りていないことが分かりました。

このように、カロリー計算アプリを使えば、食事の内容・カロリー・栄養バランスがすべて数値で見える化され、改善のためのヒントを得ることができます。

実際、けんと式ダイエットを提唱しているけんとさん自身も、カロリー計算アプリの活用を強く推奨しています。

カロリー計算アプリでおすすめなのが、 『あすけん』というアプリです。

このアプリは無料で使うことができますが、私は有料版の利用を推奨します。

というのも、有料版では食事の詳細な栄養分析が可能になります。

ビタミンやほかの栄養素など、普段は意識しにくいところまで詳しく知ることができるため、よりバランスのとれた食生活を実現することができます。

わたしも思い切って半年プラン\1,900で加入しましたが、大変満足しています。

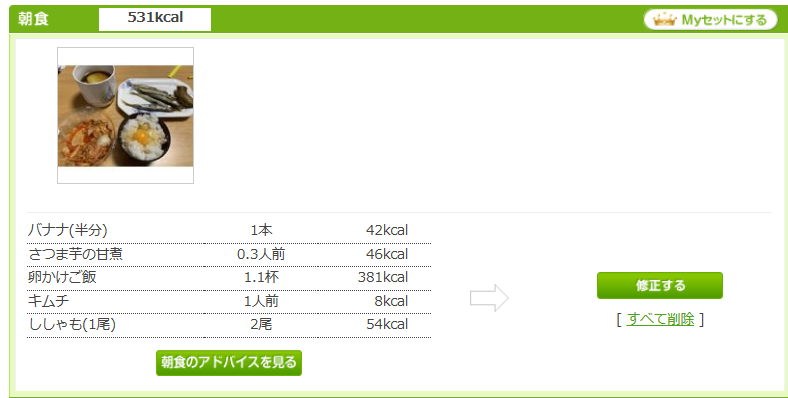

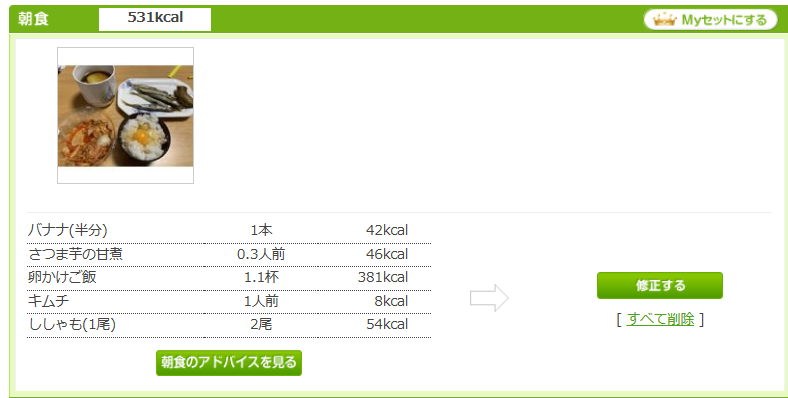

例えば、以下のように何を食べたかをあすけんに入力すると、あすけんのデータベースからカロリーを算出してくれます。

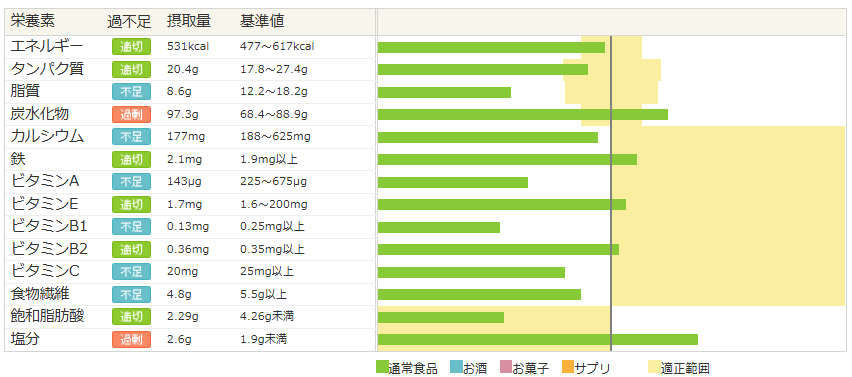

また、栄養素も細かく計算され、一食でどんな栄養素を接種できたのかを簡単に確認することができます。

無料版でもカロリーや食事内容は記録できますが、有料版で初めて「栄養素ごとの過不足」や「摂取比率」まで詳細に分析できるようになります。

ビタミン、ミネラル、脂質、糖質、タンパク質など、けんと式で重要視する栄養素バランスが一目で確認でき、改善点もAIが具体的に教えてくれます。

例えば、バランス良い食事を摂れたときは、以下のようにほめてもらえます。

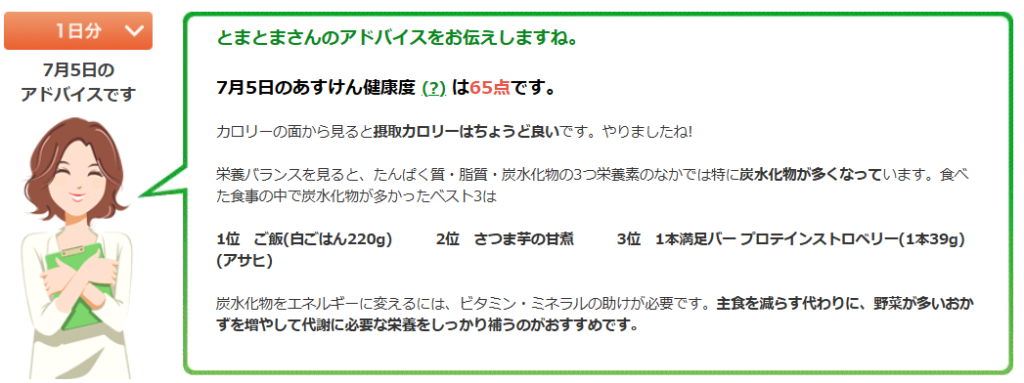

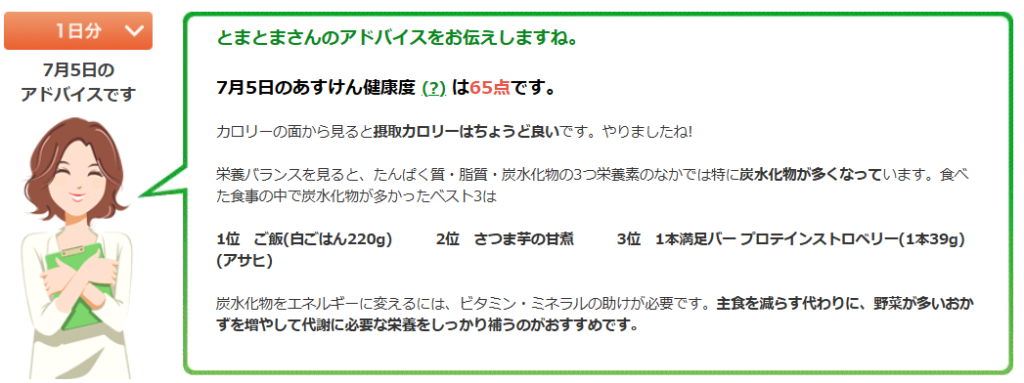

一方は、栄養素が不足している場合は、以下のようにアドバイスしてくれます。

この機能を使えば、自分の食生活の盲点に気づくことができ、効率的な改善が可能になります。

多少の課金(約300~500円/月)は発生しますが、それ以上の価値を感じられるはずです。

まとめ

動物性・植物性の両方をバランスよく摂り、3食に分けて効率的に取り入れることで、

筋肉や臓器の修復、免疫力の維持、美容効果など、さまざまなメリットが得られます。

今日から、卵や鶏むね肉、豆腐、ヨーグルトなど身近な食材を活用して、健康的な食生活をスタートしましょう。