とまにちは、とまとま(@toma_moneykatsu)です。

腸は「第二の脳」と呼ばれ、健康や美容、メンタルにも大きな影響を与える大切な臓器です。

便秘や肌荒れ、疲れやすさなどの不調は、腸内環境の乱れが原因かもしれません。

本記事では、腸内フローラを整える食事や生活習慣のポイント、そして無理なく続けられる腸活プランを詳しく解説します。

毎日の習慣を少し変えるだけで、体の内側から元気になれる腸活を始めてみましょう。

🍅このブログを書いている人🍅

- なまえ:とまとま

- 1990年生まれ 男

- 金融資産3500万超の投資家リーマン🙋♂️

- 東証プライム上場企業で勤務

- 仕事のストレスから難病発症➡️脱ストレスの為に自分のやりたいことを仕事にしたい➡️2022年副業開始🔥

- ポイ活×ダイエット×投資ブログで年5万円の収益

- 資産運用・ポイ活・ダイエット情報を発信中📝

- 投資と副業でサイドFIREを目指し日々努力中

\毎日情報発信中!!/

腸内環境とは?

私たちの腸には100兆個以上の細菌がすみついており、その数は人間の細胞の数をはるかに上回ります。

顕微鏡で見ると多種多様な細菌がびっしりと並んでおり、その姿が「花畑(フローラ)」に似ていることから、腸内フローラと呼ばれています。

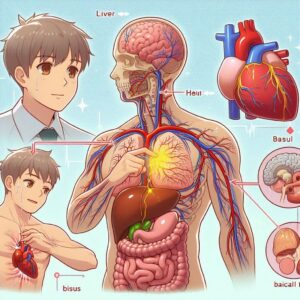

その腸内細菌ですが、大きく分けて、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3つのグループがあります。

善玉菌は腸の働きを整え、健康維持をサポートする菌。

悪玉菌は腸内を腐敗させ、有害物質を作り出す菌。

日和見菌は善玉菌と悪玉菌のどちらが優勢かによって働きが変わる菌となっています。

これらの理想的なバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」といわれています。

この比率が保たれていると、消化吸収や免疫、代謝のすべてがスムーズに働きます。

しかし、腸内環境はさまざまな要因で変化します。

- 食生活の乱れ

- ストレス

- 加齢

などの影響で善玉菌が減ると、日和見菌は悪玉菌側に加勢し、腸内環境は一気に悪化します。

なので、腸内環境を良い状態に保つことが重要になってきます。

なぜ腸内環境が大事なのか

腸は「消化器官」として食べ物を分解・吸収するだけでなく、全身の健康を支える重要な役割を担っています。

- 免疫の要

体内の免疫細胞の約7割が腸に集まっており、腸内環境が整っていればウイルスや細菌から体を守る力が高まります。

- 栄養吸収の効率化

善玉菌が栄養の分解を助け、必要なビタミンやミネラルの吸収を促進します。

- メンタルとの関係

腸は脳と神経でつながっており、腸内細菌が「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの生成にも関与します。

- 代謝・体重管理

腸内フローラのバランスは脂肪の蓄積や消費にも影響するため、ダイエットや体型維持にも直結します。

つまり、腸内環境を整えることは「便通改善」だけでなく、免疫力・精神面・美容・ダイエットにまで良い影響を与えるのです。

腸内環境が悪化すると起こる症状

さまざまな部分に影響を及ぼしている腸ですが、その腸内環境が崩れると、身体だけでなく心の健康にも影響が出ます。

代表的な症状と、その背景を詳しく見ていきましょう。

- 消化器トラブル

- 肌トラブル

- 免疫力低下

- メンタルの不調

①便秘や下痢などの消化器トラブル

悪玉菌が増えると腸内で腐敗が進み、ガスが発生して腸の動きが鈍くなります。

その結果、慢性的な便秘や下痢が起こりやすくなり、腹部の張りや不快感、下腹部の痛みが続くこともあります。

便秘が長引くと老廃物が体内にたまり、さらなる不調の原因にもなります。

②肌荒れ、ニキビ、乾燥肌などの肌トラブル

腸で吸収された栄養は血液を通じて全身に運ばれますが、腸内環境が悪化すると栄養吸収がスムーズにいかず、肌の新陳代謝が乱れます。

また、腸内の有害物質が血流に乗って全身を巡り、肌荒れやニキビ、乾燥肌の原因になることもあります。

これは「腸-肌相関」と呼ばれる現象です。

③免疫力の低下で風邪をひきやすくなる

腸は免疫細胞の約70%が集まる重要な免疫器官です。

腸内の善玉菌が減少すると免疫システムの働きが鈍り、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるほか、花粉症やアレルギー症状が悪化することもあります。

④メンタルの不調(不安感、イライラ、うつ症状)

腸は脳と自律神経でつながっており、この関係は「腸脳相関」と呼ばれます。

緊張しておなかが痛くなった。というような経験はないでしょうか。

腸内環境が悪化すると、幸福感に関わるセロトニンの分泌が減少します。

そうすると、不安感やイライラ、集中力低下、軽いうつ症状などメンタル面の不調につながることがあります。

腸内環境を整えるための食事習慣

腸内環境を整えるためには、腸内細菌を理想の状態にする必要があります。

そのためには、以下の改善を取り組む必要があります。

- 善玉菌を増やす

- 菌にエサを与える

- 悪玉菌を減らす

では、具体的にどのように取り組むべきなのか、解説していきたいと思います。

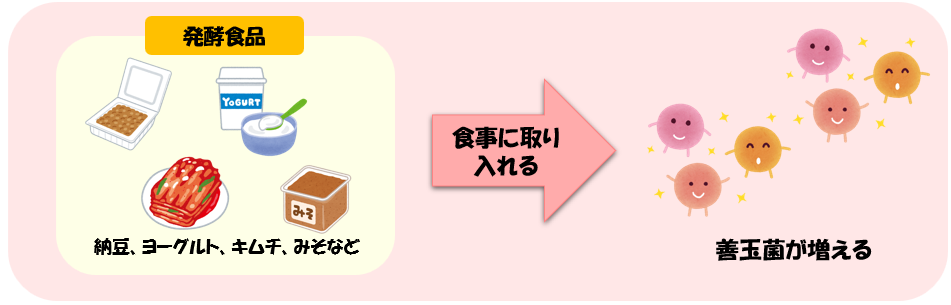

(1) 発酵食品で善玉菌を増やす

腸内の善玉菌を増やすには、まず食事から摂取することを意識しましょう。

ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌が豊富に含まれています。

これらの発酵食品を食べることで、直接善玉菌を補給することになり、腸内環境が整います。

善玉菌は腸内で有害菌の繁殖を抑え、腸の動きを活発にして便通を整えることができます。

(2) 食物繊維で菌のエサを与える

食事で善玉菌を増やすだけでは足りないので、すでに腸内にいる細菌を増やすため、エサを与えましょう。

腸内細菌のエサとなる食事は主に食物繊維です。

特に、野菜、海藻、きのこ、豆類に含まれる水溶性食物繊維は善玉菌の大好物で、善玉菌を増やすことができます。

菌がこれらを発酵分解すると、腸を酸性に保ち悪玉菌が増えにくい環境になります。

さらに、短鎖脂肪酸という物質を作り出し、腸のぜん動運動や免疫機能の向上にもつながります。

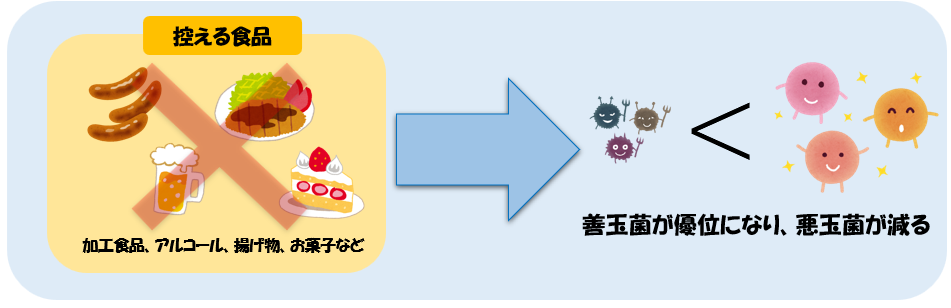

(3) 悪玉菌を増やす食品を控える

悪玉菌は、高脂肪・高たんぱく・高糖質の食事が大好きです。

特に加工食品(ソーセージ、ハム、スナック菓子など)や揚げ物、過剰な砂糖やアルコールは、腸内で腐敗やガスの発生を促し、腸の働きを鈍らせます。

悪玉菌が優勢になると、有害物質が発生し、便秘や下痢だけでなく、肌荒れや口臭、免疫力低下など全身に悪影響を与えます。

完全にやめる必要はありませんが、なるべく控えるようにしましょう。

腸内環境を改善する生活習慣

腸内環境を整えるには、食事だけでなく生活習慣の見直しも欠かせません。

腸はとてもデリケートな器官で、睡眠不足やストレス、運動不足によってその働きがすぐに乱れてしまいます。

以下のポイントを意識することで、腸が快適に働ける環境を作ることができます。

- 規則正しい睡眠

- 適度な運動

- ストレス管理

①規則正しい睡眠(7時間以上が目安)

腸の活動は自律神経によってコントロールされています。

睡眠不足や不規則な生活は自律神経を乱し、腸の動きを鈍らせる原因になります。

特に深い睡眠中は腸の修復や整備が行われるため、毎日同じ時間に寝起きして7時間以上眠ることが理想です。

寝る直前のスマホやカフェインは睡眠の質を下げるので、就寝1〜2時間前から控えましょう。

②適度な運動

運動は腸のぜん動運動を促進し、便通を改善します。激しい運動でなくても、1日20〜30分のウォーキングや軽いストレッチで十分効果があります。

特にヨガは、腹部をねじったり伸ばしたりするポーズが腸を直接刺激し、腸内のガスや便をスムーズに移動させてくれます。

③ストレス管理(深呼吸・趣味の時間)

腸は「第二の脳」と呼ばれるほど神経が張り巡らされており、ストレスの影響を強く受けます。

強いストレスを感じると自律神経が乱れ、腸の動きが不安定になり、便秘や下痢を招くことがあります。

日常的に深呼吸、瞑想、好きな音楽や趣味の時間を取り入れ、心を落ち着かせることが大切です。

食事だけでなく、生活習慣の改善も重要です。

腸活をサポートする食品・サプリ

食事だけで腸内環境を整えるには限界があります。

特に乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、食事だけではなかなか増やしにくい場合もあります。

そんなときは、サプリメントを上手に取り入れるのも一つの方法です。

サプリメントを活用する場合、プロバイオティクスとプレバイオティクスが含まれるサプリであれば、効率的に摂取することができます。

- プロバイオティクス:乳酸菌・ビフィズス菌を直接摂取

- プレバイオティクス:オリゴ糖、イヌリンなど菌のエサになる成分

ここでは、Amazonで調べた中で、高評価のものをご紹介していきたいと思います。

ただし、あくまで基本は栄養バランスの取れた食事であり、サプリメントは補助的なものです。

過剰摂取は逆効果になることもあるため注意が必要です。

とまとま

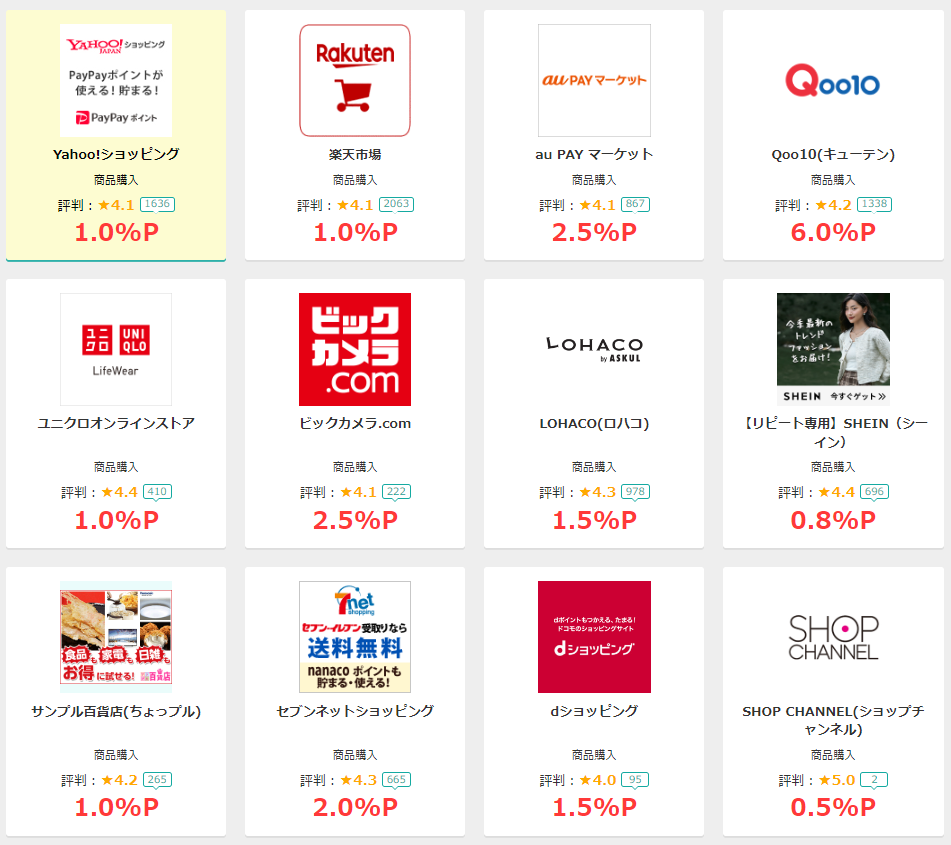

とまとまサプリメントにかかる費用が気になる方はポイントサイトがおすすめです。

というのも、ポイントサイトを経由して買い物をすると、一部ポイント還元を受けられるからです。

例えば、ヤフーショッピングや楽天市場などで買い物をする場合、ポイントサイトを経由するだけで、1%のポイント還元を得ることができます。

ポイントサイトを始める場合、友達紹介制度を活用することで、お得に始めることができます。

ポイントサイトについては、以下の記事をご覧ください。

まとめ|腸内環境は毎日の積み重ねで変わる

腸内環境は、私たちの健康や美容、そして心の安定にも深く関わっています。

毎日の食事や生活習慣を少しずつ整えることで、腸は確実に応えてくれます。

無理をせず、自分に合った食材や習慣、必要に応じてサプリメントも活用しながら、長く続けられる「腸活スタイル」を見つけましょう。