とまにちは、とまとま(@toma_moneykatsu)です。

「肝臓の脂肪(脂肪肝)」は放置すると、生活習慣病や肝炎・肝硬変のリスクにつながるといわれています。

とはいえ、

とまとま

とまとま運動しなきゃいけないのは分かってるけど、続かない…

という人も多いのではないでしょうか?

実は、肝臓の脂肪は“食事療法”だけでも改善できる方法があります。

この記事では、運動が苦手な人でも今日から実践できる「肝臓脂肪を落とす食事法」をわかりやすく解説します。

🍅このブログを書いている人🍅

- なまえ:とまとま

- 1990年生まれ 男

- 金融資産3500万超の投資家リーマン🙋♂️

- 東証プライム上場企業で勤務

- 仕事のストレスから難病発症➡️脱ストレスの為に自分のやりたいことを仕事にしたい➡️2022年副業開始🔥

- ポイ活×ダイエット×投資ブログで年5万円の収益

- 資産運用・ポイ活・ダイエット情報を発信中📝

- 投資と副業でサイドFIREを目指し日々努力中

\毎日情報発信中!!/

肝臓に脂肪がたまる原因

脂肪肝は、次のような生活習慣が大きな要因になります。

- 食べすぎ(糖質・脂質)

- 飲みすぎ(アルコール・ジュース)

- 運動不足

- インスリン抵抗性(血糖コントロールの悪化)

放置すると生活習慣病や動脈硬化にもつながるため、早めの対策が大切です。

食べすぎ(糖質・脂質)

食事から摂った糖質や脂質は、エネルギーとして使われなかった分が中性脂肪に変わり、肝臓に蓄積されます。

特に白米やパン、甘いお菓子、揚げ物などを日常的に食べすぎると、肝臓はどんどん脂肪を抱え込んでしまいます。

飲みすぎ(アルコール・ジュース)

ジュースや缶コーヒーなど糖分の多い飲み物も血糖値を急上昇させ、余った糖が脂肪として肝臓にたまりやすくなります。

また、アルコールは肝臓で優先的に分解されますが、その過程で中性脂肪が合成されやすくなります。

さらに、アルコールを分解する過程で生じる物質(アセトアルデヒド)は肝細胞にダメージを与え、炎症や肝機能低下の原因にもなります。

運動不足

体を動かさないとエネルギー消費が減り、摂取した糖や脂質が消費されずに脂肪として肝臓に蓄積されます。

特にデスクワーク中心の生活や通勤でほとんど歩かない人は、脂肪肝のリスクが高まります。

インスリン抵抗性(血糖コントロールの悪化)

食事で摂った糖は、本来インスリンの働きでエネルギーとして利用されるはずですが、インスリン抵抗性があると、この作用がうまく働きません。

その結果、血液中の糖が脂肪に変わりやすくなり、肝臓に脂肪が蓄積します。

運動なしでできる!肝臓脂肪を落とす食事の基本

運動なしで肝臓についた脂肪を落とすことができるの?

そう思う方もいらっしゃると思います。

でも、よくよく考えてみてください。

運動していない人でも脂肪肝になっていない人はたくさんいます。

つまり、運動をしなくても、食生活さえ改善すれば、肝臓の脂肪を落とすことができます。

まずは、食生活から改善してきましょう。

PFCバランスを整えよう!

では、食生活をどのように整えていくのでしょうか。

その一つの方法として、「PFCバランスを整える」が挙げられます。

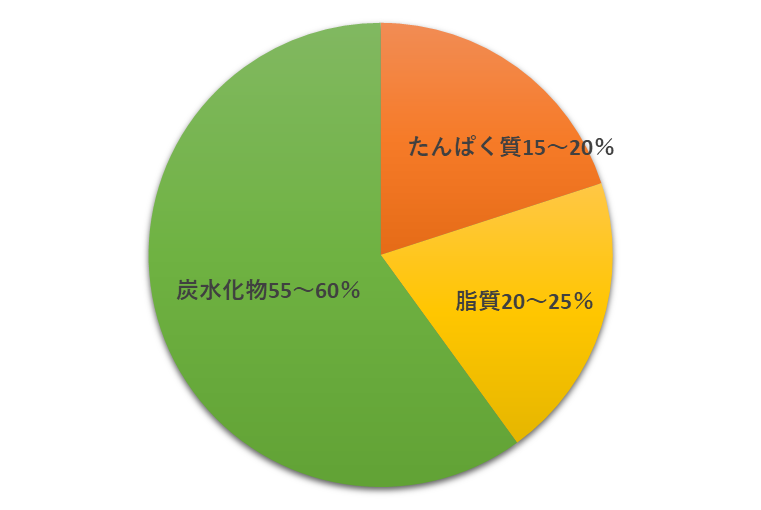

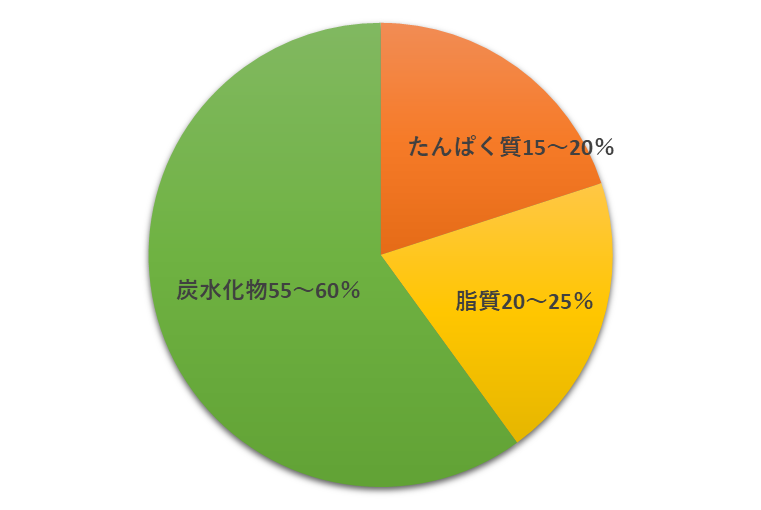

- PFCバランスとは

P=たんぱく質(Protein)、F=脂質(Fat)、C=炭水化物(Carbohydrate)の頭文字をとったもの。これらの三大栄養素をバランスよく摂取することを指します。

PFCバランスを整えると、身体は必要な栄養素を効率よく活用できるようになり、代謝が高まります。

代謝が上がれば、食べたものが脂肪として蓄積されにくくなり、肝臓に脂肪がたまるのを防ぐ効果も期待できます。

そのため、日々の食事ではPFCバランスを意識することが大切です。

PFCバランスの理想の目安は

「たんぱく質:15〜20%、脂質:20〜25%、炭水化物:55〜60%」

とされております。

このバランスを意識するだけでも肝臓にやさしい食生活へ近づけます。

実際にどれくらいの量を摂取すればよいのか、わからないと思います。

以下は、1日に摂取するカロリーが2000kcalの場合を例に考えてみますと、

- 炭水化物:2,000kcal × 50~65% ÷4kcal/g= 250~325g

- 脂質:2,000kcal × 20~30% ÷9kcal/g= 45~67g

- タンパク質:2,000kcal × 15~20%÷4kcal/g = 65~100g

各栄養素の必要摂取量が上記の計算式でも、求めることができます。

2000kcalを自分に合った数値を当てはめることで、必要な摂取量を求めることができます。

PFCバランスの詳細は、以下の記事にて解説しておりますので、ご覧ください。

炭水化物は適正範囲内に収める

炭水化物は余分に摂りすぎると、使いきれなかった分が中性脂肪に変換され、肝臓に蓄積されます。

だからといって、炭水化物を極端に減らすと、エネルギー不足になり、代謝が下がって、太りやすい体質になってしまいます。

やはり、ここで大切なのは“適正量”を守ること。

適正量は以下の計算式で求めることができますので、ぜひ計算してみてください。

炭水化物=1日に摂取するカロリー(kcal)× 0.50~0.65 ÷4kcal/g

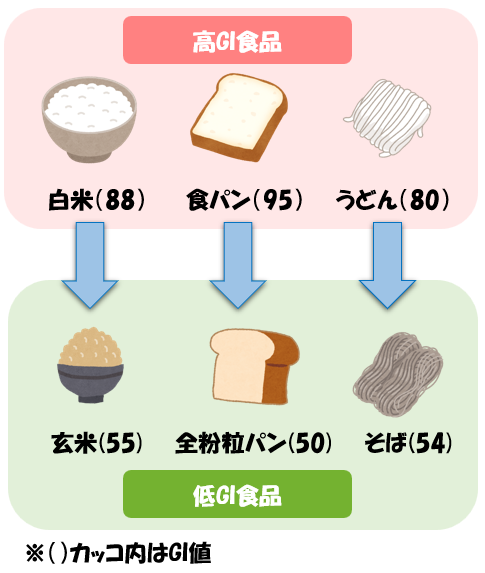

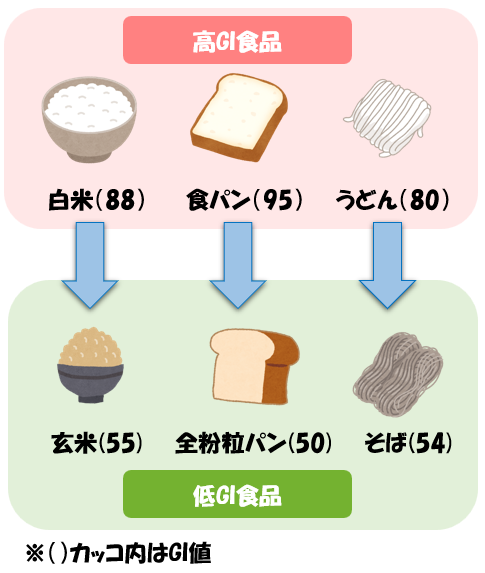

白米や小麦は、炭水化物の代表格ではありますが、GI値が高いことが懸念点としてあります。

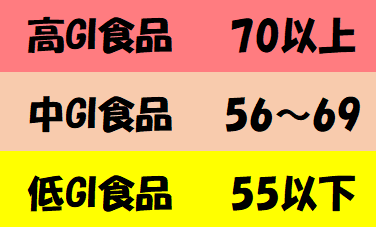

- GI値(グリセミックインデックス)とは??

食品を食べたときに血糖値がどれだけ上昇するかを示した数値。

この数値が数値が高いほど血糖値が急激に上がります。

GI値70以上が高GI食品に分類されます。

お米やパンはGI値が高く、血糖値を急上昇させてしまい、脂肪がたまりやすくなります。

一方、雑穀米やオートミールはGI値が低く、血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪がたまりにくくなります。

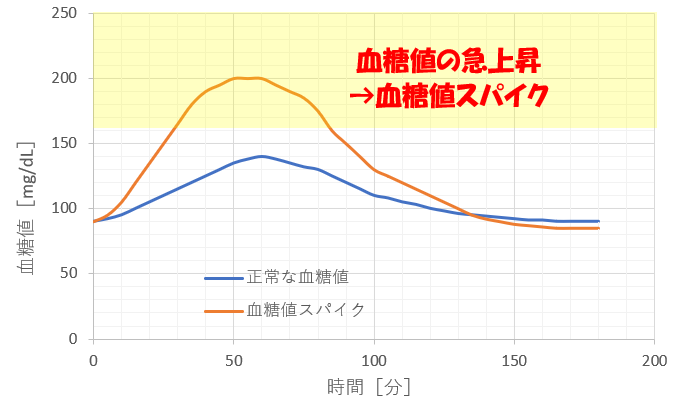

血糖値の急上昇のことを血糖値スパイクと言います。

急上昇した血糖値のすべてがエネルギーに変換されず、中性脂肪に変換されて肝臓に蓄積されてしまいます。

これを防ぐために、GI値の低い食品=低GI食品を取り入れてみましょう。

低GI食品に関しては、以下の記事にて解説しておりますので、ご覧ください。

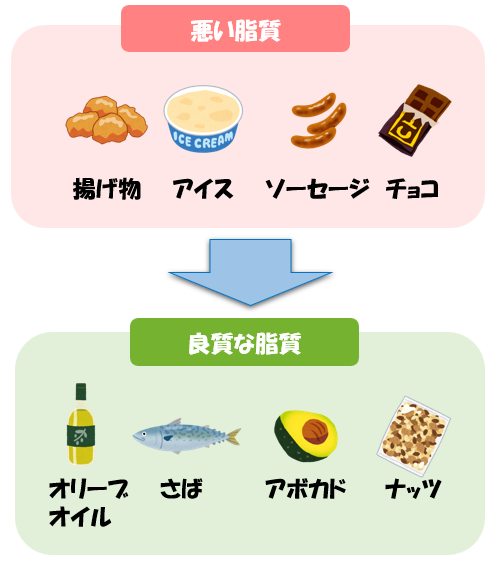

脂質は良質なものを取り入れる

脂質は9kcal/gとエネルギー密度が高いため、闇雲に摂ると体脂肪や肝臓脂肪の蓄積につながります。

かといって、完全に抜くのは逆効果。

脂質は細胞膜やホルモンの材料となり、人間の活動に欠かせない栄養素です。

なので、適正量は摂取する必要があります。

ポイントは、

悪い脂を減らし、良い脂を必要量だけ取り入れること

具体的には、揚げ物や加工肉は控え、魚やオリーブオイルなど良質な脂質を取り入れるようにしましょう。

脂質の必要摂取量は以下の計算式で算出することができます。

脂質=1日に摂取するカロリー(kcal)× 0.2~0.3 ÷9kcal/g

魚やオリーブオイルなど良質な脂質を積極的に取り入れるようにしましょう。

たんぱく質は適正範囲内でしっかり摂る

たんぱく質は、筋肉量の維持や肌や髪、爪といった体の組織をつくる材料、ホルモンや酵素の働き作用など、身体に欠かせない栄養素です。

しかし、余分に摂りすぎると、体内で使い切れず脂肪として蓄積されてしまいます。

適正量をしっかりとることで、代謝が落ちにくくなり、脂肪がたまりにくい健康的な体づくりにつながるのです。

適正量は以下の計算式で算出することができます。

タンパク質=1日に摂取するカロリー(kcal)× 0.15~0.2÷4kcal/g

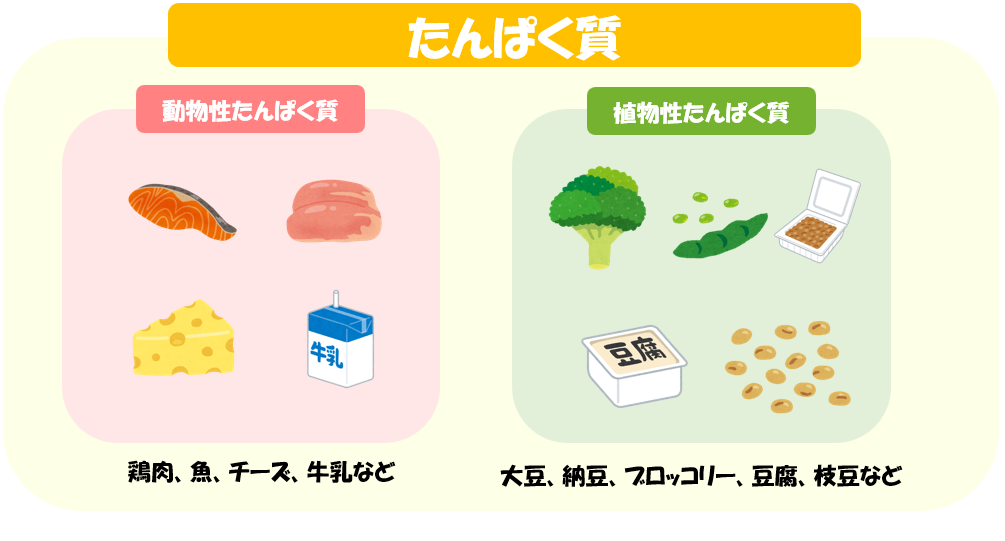

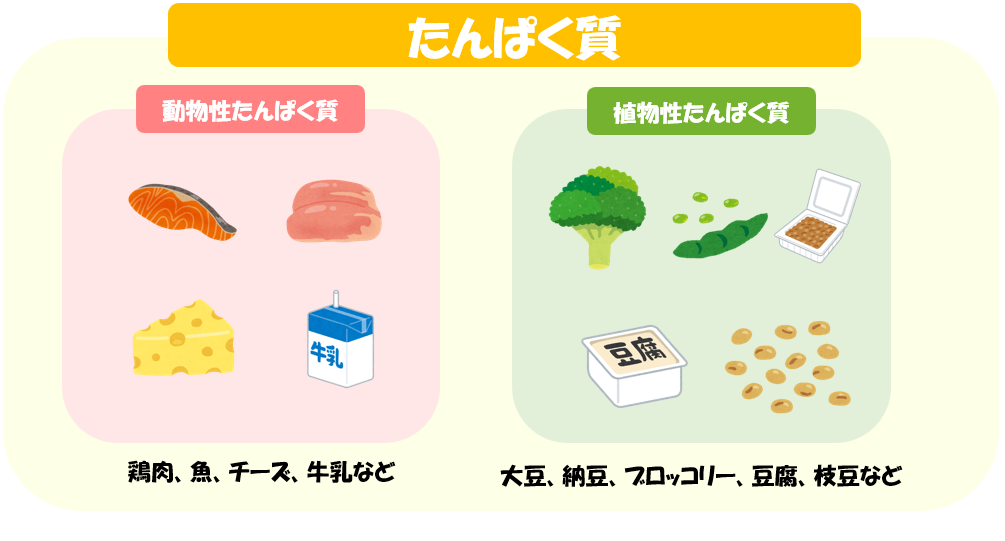

たんぱく質には、動物性たんぱく質と植物性たんぱく質があります。

そして、これらをバランスよく組み合わせて摂ることが大切になります。

- 植物性・・・脂質が少なく食物繊維も豊富で、腸内環境を整える。

- 動物性・・・必須アミノ酸が豊富。脂質やコレステロールが多く摂りすぎは注意!

動物性、植物性はそれぞれ以下の食材から、取り入れることができます。

理想的な比率は動物性15%、植物性85%です。

肉や魚、卵を控えめに取り入れつつ、豆腐・納豆・豆類などを主役にすると、肝臓にやさしく必要なたんぱく質を補えます。

普段の食事では、たんぱく質を十分に摂取することが難しいと思います。

なので、筆者がサプリメントを使って、たんぱく質を補っています。

プロテイン(ドリンク)

VITASはさまざまな味がありますが、私のおすすめはマンゴー

フルーツミックスジュースのような感覚で飲めるので、ご褒美感覚で飲むことができます。

そこそこ高い値段かもしれませんが、ポイントサイト経由で購入すれば、最大20%オフで買うこともできます。

ポイントサイト経由で購入する場合、以下の記事にて解説しておりますので、ぜひご覧ください。

プロテインバー

私のおすすめはストロベリー味

甘酸っぱくて食べ応えがあり、間食にちょうど良いボリューム感で、満足感が高いです。

コーヒーを飲みながらおやつ感覚で食べています。

このように、サプリメントを活用しながら、たんぱく質を積極的に摂るようにしています。

たんぱく質に関する記事は以下で解説しておりますので、ご覧ください。

アルコールは控える

「まず量を控えること」から始めましょう。

完全にやめるのが理想ですが、難しい場合は

- 週に数日は休肝日をつくる

- 1回の飲酒はビールなら中瓶1本

- 日本酒なら1合まで

など、量と頻度をしっかり決めて取り組みましょう。

どうしても飲みたいときは、糖質の少ないお酒を選び、枝豆や豆腐などたんぱく質を含むおつまみを合わせると負担を減らせます。

カロリー計算アプリで適正な栄養バランスへ

たんぱく質、脂質、炭水化物をそれぞれ適正な範囲に収めるのは、かなり難しいと思います。

ここでおすすめなのが、カロリー計算アプリです。

カロリー計算アプリは、メニューを入力するだけで、カロリーを算出してくれます。

なので、難しいカロリー計算をしなくてよくなり、手間を省くことができます。

カロリー計算アプリでおすすめなのが、 『あすけん』というアプリです。

このアプリは無料で使うことができますが、私は有料版の利用を推奨します。

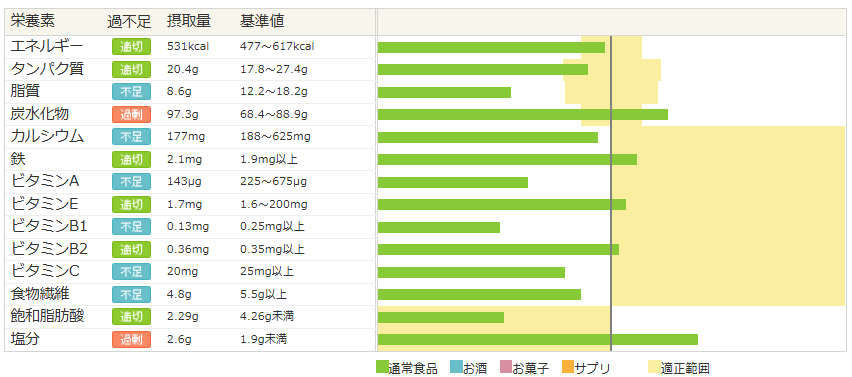

というのも、有料版では食事の詳細な栄養分析が可能になります。

ビタミンやほかの栄養素など、普段は意識しにくいところまで詳しく知ることができるため、よりバランスのとれた食生活を実現することができます。

わたしも思い切って半年プラン\1,900で加入しましたが、大変満足しています。

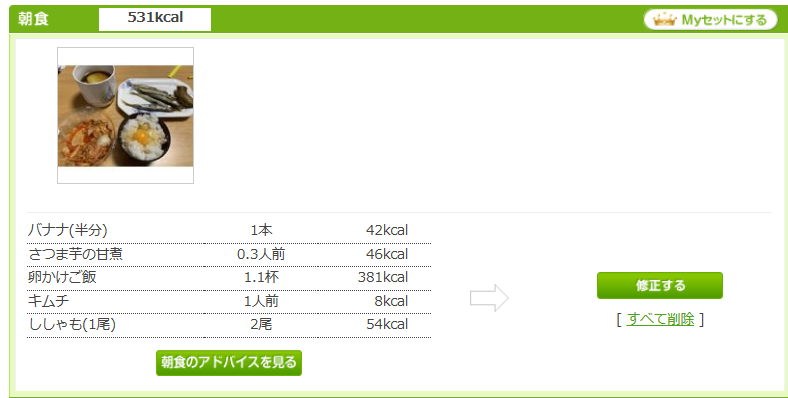

例えば、以下のように何を食べたかをあすけんに入力すると、あすけんのデータベースからカロリーを算出してくれます。

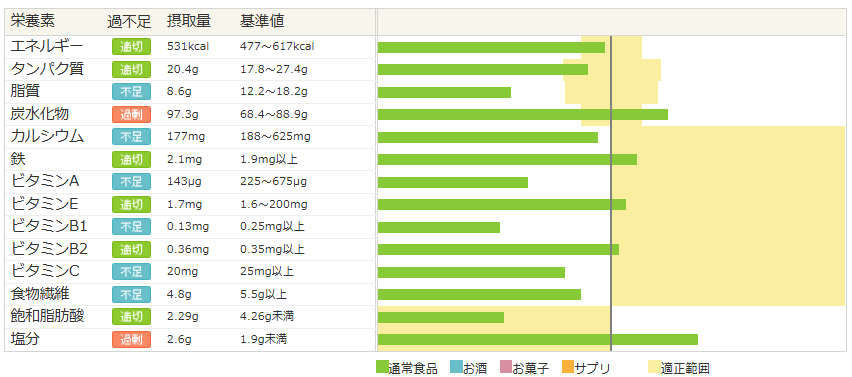

また、栄養素も細かく計算され、一食でどんな栄養素を接種できたのかを簡単に確認することができます。

無料版でもカロリーや食事内容は記録できますが、有料版で初めて「栄養素ごとの過不足」や「摂取比率」まで詳細に分析できるようになります。

ビタミン、ミネラル、脂質、糖質、タンパク質など、けんと式で重要視する栄養素バランスが一目で確認でき、改善点もAIが具体的に教えてくれます。

例えば、バランス良い食事を摂れたときは、以下のようにほめてもらえます。

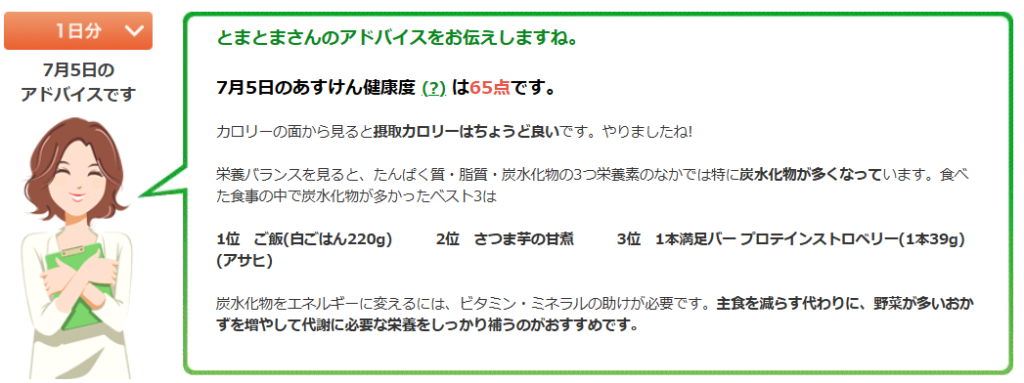

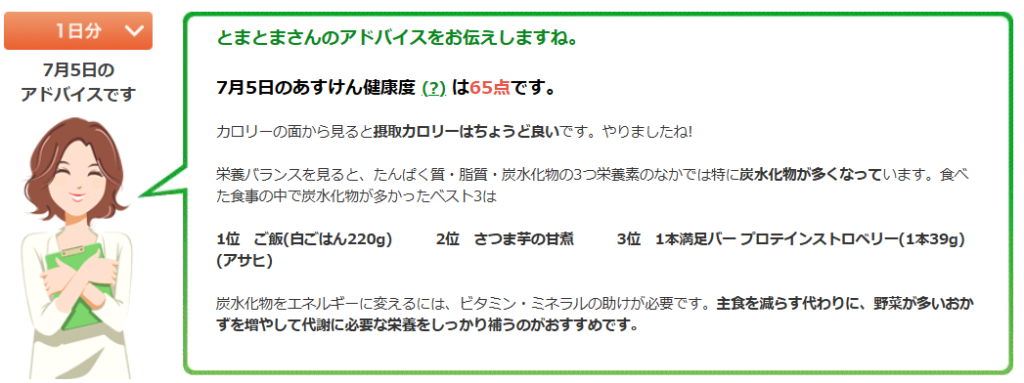

一方は、栄養素が不足している場合は、以下のようにアドバイスしてくれます。

この機能を使えば、自分の食生活の盲点に気づくことができ、効率的な改善が可能になります。

多少の課金(約300~500円/月)は発生しますが、それ以上の価値を感じられるはずです。

あすけんについては、以下の記事にて解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ:アプリでPFCバランスを整えてごっそり脂肪を落とそう!

肝臓脂肪を落とすためには、極端な食事制限や激しい運動は必要ありません。

大切なのは、炭水化物・たんぱく質・脂質をバランスよく摂ることです。

とはいえ毎日の食事でPFCバランスを意識するのは難しいもの。

そのときはカロリー計算アプリを利用して、自分の栄養バランスがひと目で確認できるようにしましょう。

アプリを活用しながら無理なく続ければ、代謝が上がり、肝臓に脂肪がたまりにくい体質へと変わっていきます。

PFCバランスを整えてダイエットする”けんと式ダイエット”を参考に説明しています。

”けんと式ダイエット”については、以下の記事にて解説しておりますので、ご覧ください。